组长:左培培(副研究员)、盛方猛(副研究员)

成员:倪临寒(博士后)、朱沁姗(22级硕)、惠一琪(24级硕)、梁贵峰(24级硕)、张振伟(24级硕)

研究目标:专注超微孔离子膜的前沿创新,阐明离子膜内超微孔形成机制,解析不同离子在超微孔限域下的传质机理,提出面向液流电池、电解水制氢等不同应用场景的高性能超微孔离子膜定制化制备策略,夯实超微孔离子膜广阔应用的理论基础,形成国内外富有特色的研究方向。

研究内容:聚焦离子膜超微孔通道构筑和调控研究,研究内容包括:1)新型超微孔离子膜;2)超微孔限域下的离子传输机理;3)液流电池、电解水制氢等电膜技术中的应用研究

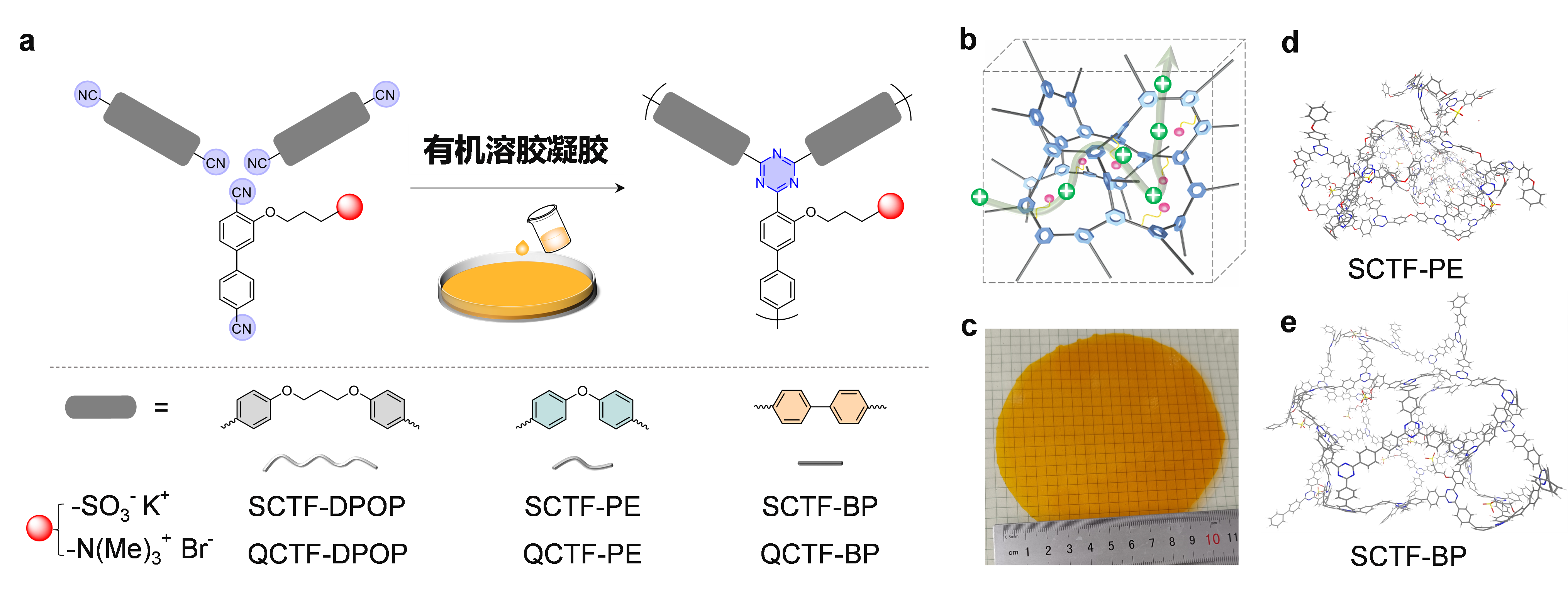

典型工作介绍一:发展了超微孔框架离子膜

变革高分子链拓扑结构,将线型高分子链革新为网络框架结构,解决了膜材料在苛刻环境中溶胀或老化的问题,构建了不溶性框架离子膜材料的精准、放大制备方法,即“由下至上”的有机溶胶凝胶法;提出了刚性超微孔限域内的离子配位机制,首次实现了固相膜内近无摩擦离子传递,突破了水系有机液流电池快充技术瓶颈。(Nature, 2023, 617, 299-305. https://doi.org/10.1038/s41586-023-05888-x; ACS Macro Lett. 2024, 13, 328–334. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsmacrolett.4c00011)

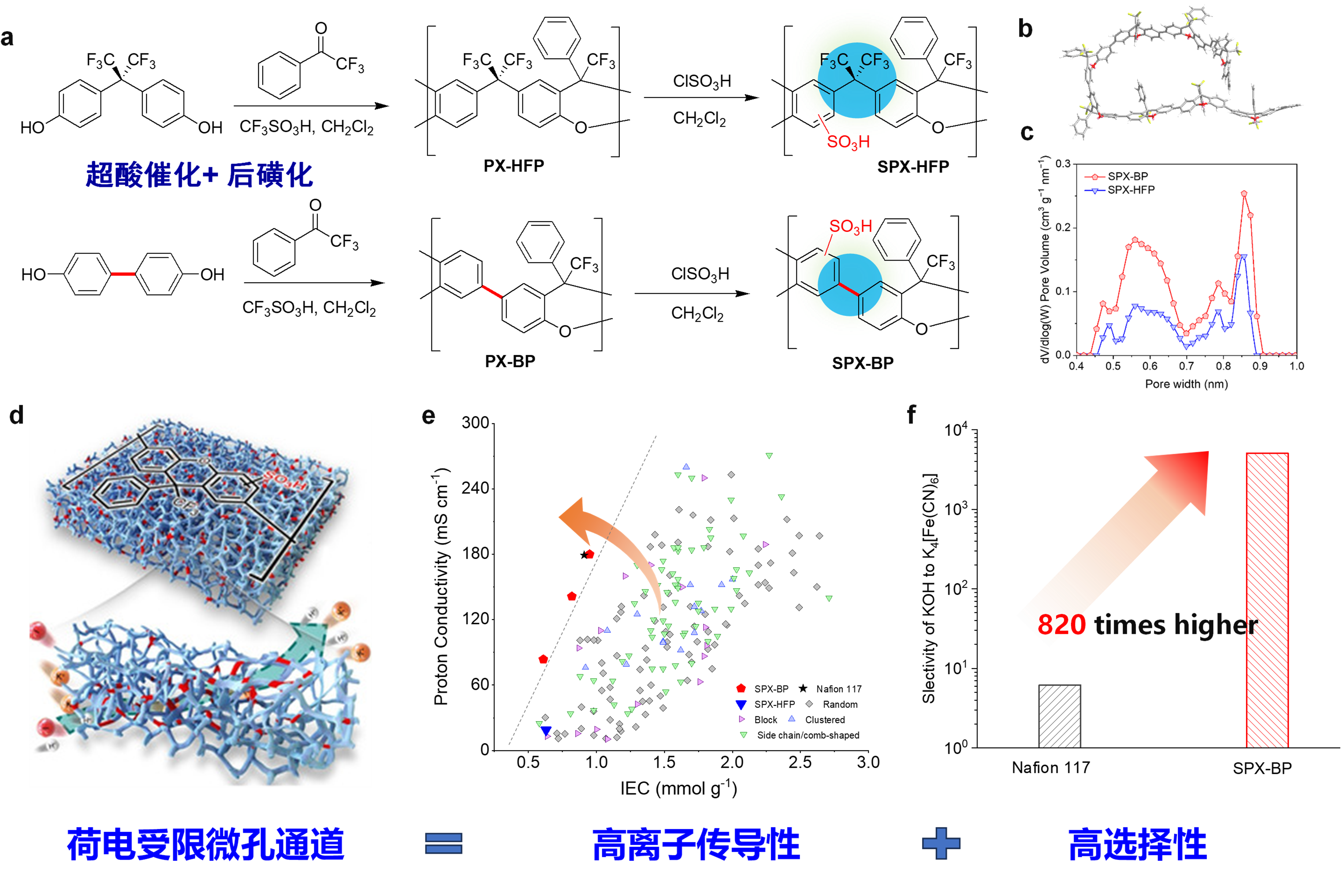

典型工作介绍二:创制了微孔线型聚合物阳离子膜

由传统阳离子膜的致密结构转向微孔结构,发现了半刚性微孔通道内静电作用增强效应和微孔尺寸效应的协同作用可加速离子传递和高效筛分离子,大幅度提升了水系液流电池性能,实现了酸碱回收过程中的“一膜两用”。(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9664. https://doi.org/10.1002/anie.202000012;AIChE J. 2024,70, e18395,https://doi.org/10.1002/aic.18395)

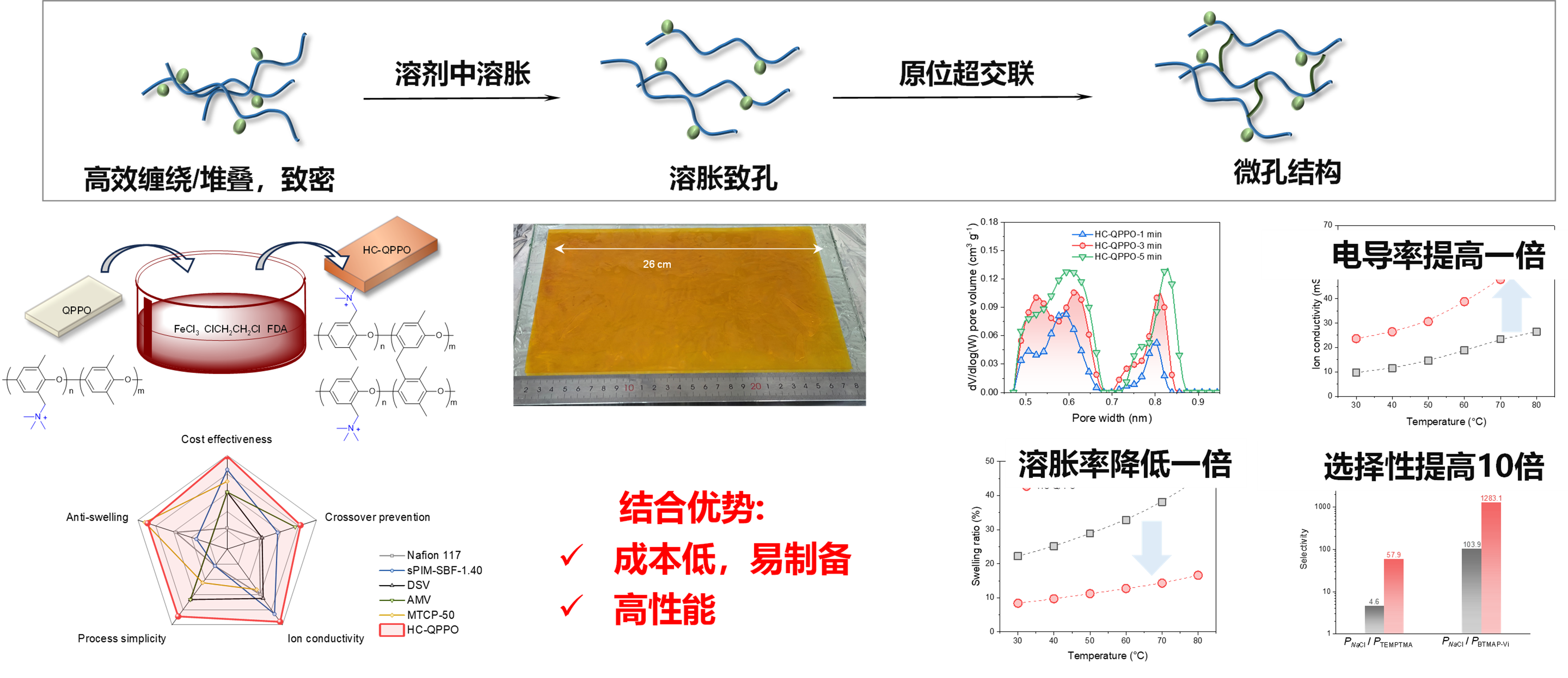

典型工作介绍三:发展了超交联离子膜材料,实现了微孔离子膜简便制备

通过原位超交联反应将传统柔性高分子链转变成构象受限的网状高分子链,实现微孔离子膜材料的简便制备,显著增强了传统商业化离子膜材料的离子选择性传输性能,大幅提升了中性水系有机液流电池性能。(Angew. Chem. Int. Ed.,2024, e202407372. https://doi.org/10.1002/anie.202407372)